以下の日程にてシステムメンテナンスを行います。

2024年8月9日(金)22時 ~ 8月10日(土)終日

メンテナンス期間中は以下のサービスが利用できない時間がございます。メンテナンス終了後にご利用ください。

受検

ホームページ閲覧

受検の申し込み

サポートルーム

成績ダウンロード

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

好書好日 - 朝日新聞デジタル2月29日付新井紀子さん×山本康一さん対談(後編)辞書は民主主義のよりどころ

--AI(人工知能)に関する研究で知られる国立情報学研究所教授の新井紀子さんと辞書編集に長く携わってきた三省堂辞書出版部長の山本康一さん。AIが台頭する時代における辞書の役割について意見を交わした前編に続き、後編では民主主義を成り立たせる言葉と、そのよりどころとなる辞書の役割を深掘りしていきます。子ども向けの辞書を紹介する山本さんの話を受け、新井さんは「辞書を編む人」に対する思いも語りました。

当研究所代表理事・所長の新井紀子の記事が掲載されました。

好書好日 - 朝日新聞デジタル2月29日付新井紀子さん×山本康一さん対談(前編)「AI時代」の辞書の役割とは--ChatGPTなどのAI(人工知能)が台頭する時代に、辞書にはどのような役割があるのか――。国立情報学研究所教授で数学者の新井紀子さんと、辞書の編集・制作に長年携わってきた三省堂執行役員・辞書出版部長の山本康一さんが語り合いました。新井さんは読解力診断の「リーディングスキルテスト」を研究・開発する中で、辞書の重要性をますます実感していると言います。そんなお二人が辞書の意義について意見を交わしました。

以下の日程にてシステムメンテナンスを行います。

2024年2月10日(土)22時~24時の間に5分程度

メンテナンス期間中は以下のサービスが5分程度利用できない時間がございます。メンテナンス終了後にご利用ください。

ホームページ閲覧

サポートルーム

申込サイト

成績ダウンロード

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

大学Timesに、リーディングスキルテスト(RST)を導入している大妻嵐山高等学校が紹介されました。

大学Times Vol.51 2024年1月発行連載シリーズ 高等学校インタビュー読解力を磨き自立した女性を育む 社会貢献を見据えた教育改革とは~大妻嵐山高等学校~

--「リーディングスキルテスト(RST)」導入は、高校3年生の受験指導の際、小論文や志望理由書を苦手とする生徒が思いの外多いことに気付いたことがきっかけです。書き方を指導する前段として、「小論文やテストの問いを正しく読み取れていない」という意見が文理関係なく他の教科担任からもありましたので、生徒が日頃から“教科書を読めたつもりになって”授業を受けているとしたら、教員にとって由々しき事態だと考えました。そこで、全生徒の読解力についての実態を知り、その結果を受験指導だけでなく日々の授業に生かそうと、本テストを2年前に導入しました。

{{item.Topic.display_publish_start}}

{{item.CategoriesLanguage.display_name}}

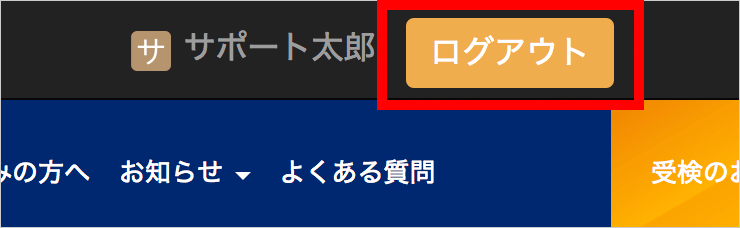

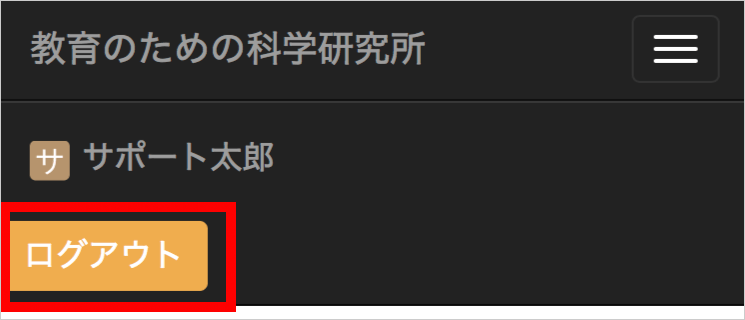

リーディングスキルテストとは何か?

リーディングスキルテストとは何か? リーディングスキルテストの申込方法について

リーディングスキルテストの申込方法について

受検人数を入力するとおおよその受検料が表示されます

受検人数を入力するとおおよその受検料が表示されます